taz: Können Sie sich an den Moment erinnern, an dem Rassismus für Sie zum Thema wurde, Herr Zeran?

Ünal Zeran: Bei mir war es die Feststellung, dass man hier nicht immer willkommen ist, dass man so etwas als Jugendlicher zu spüren bekommt. Dann wurde die Hamburger Neonazi-Szene in den 80er Jahren ziemlich stark, und zum 100. Geburtstag von Adolf Hitler wurde bundesweit lanciert, dass man alle Türken angreifen solle. Damals sagten meine Eltern, ich sollte nicht U-Bahn fahren.

Die breite Öffentlichkeit scheint damals nicht Notiz von dieser Bedrohung genommen zu haben.

Damals sprach man nur von Ausländer- oder Fremdenfeindlichkeit. Erst Anfang der 90er ist innerhalb der linken Spektren überhaupt thematisiert worden, dass es so etwas wie Rassismus gibt.

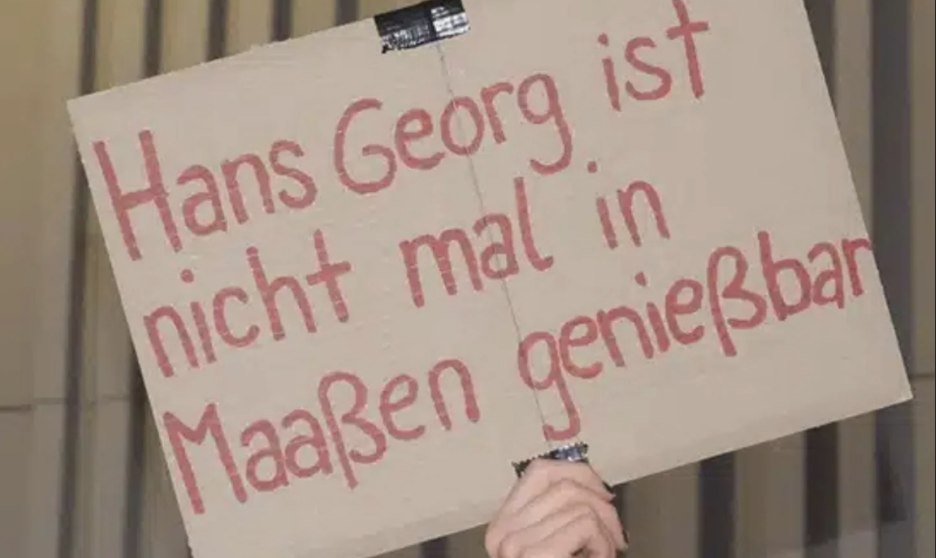

Warum ist es so wichtig, zwischen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus zu unterscheiden?

Rassismus und Ausländerfeindlichkeit drücken zwei ganz unterschiedliche Positionen aus: Ausländerfeindlichkeit ist verniedlichend. Der Begriff Rassismus wurde historisch bedingt in Deutschland nicht in den Mund genommen. Man hat versucht, Umschreibungen zu finden wie Ausländerfeindlichkeit, Xenophobie, heute auch Diskriminierung, um bloß nicht in die Ecke von Faschismus und Nationalsozialismus gerückt zu werden.